| 走近低碳时代的房地产行业绿色科技人居与我们渐行渐近 |

| house.hangzhou.com.cn 2009年12月15日 10:45:12 星期二 杭州网 |

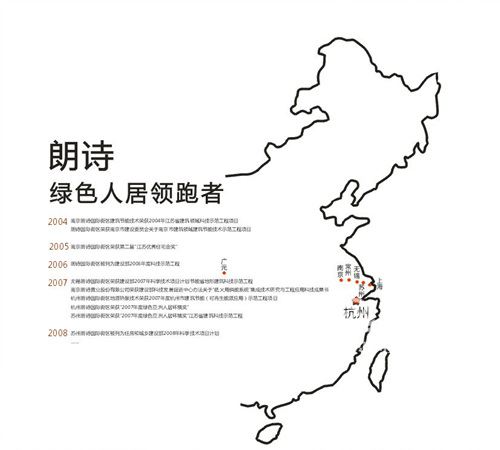

| 北京时间12月7日,联合国气候变化大会在丹麦首都哥本哈根开幕。会前,中国政府已明确表态,2020年前碳减排40%—45%,国家科技部也曾表示将低碳技术纳于“十二五”科技发展规划。有统计显示,房地产行业在节能减排工作中占据重要地位,全球房地产建筑业的能耗占到全球终端总能耗的40%。那么在低碳理念指导下,今后我国的房地产业又将向何处发展呢? 朗诗地产——“中国之家低碳发展同盟”首批成员 >>>旗下楼盘:朗诗·国际街区 >>>周边楼盘:新鹏·四季风景 金隅·观澜时代 世茂·江滨花园   居住在以低碳理念建设的房子将会是怎样的感觉?在低碳理念指导下,房地产业将向何处发展?记者在今年10月在北京举行的中国房地产行业第一支低碳发展绿色力量——中国之家低碳发展联盟的成立大会上得到了答案。 这次成立的中国之家低碳发展联盟是由倡导低碳理念,热衷环保事业的国际机构、学术团体以及房地产产业链上下游品牌企业联合组成。“中国之家低碳发展联盟”启动仪式上,来自于城乡建设部、环保部、科技部等政府部门负责人、国内著名绿色建筑专家、以及朗诗地产等企业代表,共同发起低碳人居倡议,并联合发表“低碳宣言”,推动房产行业可持续发展,构筑中国房地产行业低碳、绿色的发展方向。 据了解,房地产行业在节能减排工作中占据重要地位,有数据显示,全球房地产建筑业的能耗占到全球终端总能耗的40%。2010年如果提高建筑能效,全球可以减排7.15亿吨二氧化碳,相当于当年全球预计总排放量的27%。 低碳住宅——节能基础上的高舒适度 与此同时,低碳住宅正成为人们关注的焦点,到底居住在以低碳理念建设的房子将会是怎样的感觉? 北京清华城市规划设计研究院方案创造所副所长吴博在接受媒体采访时,描绘了如下的场景:“低碳住宅的核心理念是节能,但是节能并不意味着要牺牲舒适度。并不是说把空调关了,我就节能了,但是我很热。我觉得低碳住宅应该是用最小的环境代价获得最大的舒适度。我们一方面要减排另一方面要增加我们的舒适度。现在是一个混乱的状态,我们能耗很高,舒适度还挺低的。要把这两项拉开。比如说热的问题。现在通过空调解决过热的问题,能耗很高,还有吹着脑袋疼的问题。但是如果解决了这个问题就不需要空调了。因为我们把保温做得很好,质量做得很好。你会感觉到没有空调的直吹风和通过空调降温到18℃或者20℃的感觉要好得多。这只是一个方面,总之我们是耗了能还不太舒适。通过我们的设计、材料的选择以及从开发商到建筑师直到最后的施工方多方配合。只有通力配合才能达到效果。” 至于在低碳理念指导下,今后的房地产业将向何处发展?朗诗地产董事长田明认为,从长远看低碳住宅将会真正为市场所接受:“其实这是很有前途的市场。第一这种房子的舒适度高,因为舒适健康是无价的;第二这种房子节能水平非常的高,一次性购买虽然比常规的房子要高一点点,但是长期的使用成本会大幅下降。尤其考虑到未来我们能源价格肯定要上升,所以一方面是舒适健康,另外一方面是省钱,这两点是核心价值,这个市场应该是非常好。”  绿色人居——用科技改变生活 朗诗地产作为一家从事绿色科技地产的专业性房地产开发公司,通过应用绿色建筑科技手段,实现节能、环保、健康、舒适、安全、经济等住宅功能,提升住宅产品的人性化指标。目前,该公司已进入南京、无锡、苏州、杭州、常州、上海市场,凭借恒温恒湿恒氧的绿色科技,领跑绿色人居的企业战略,奠定了朗诗地产在中国的科技地产领域处于领跑者的地位。 朗诗地产自进入2007年进入杭州市场以后,就以其高性价比一直作为下沙区域的价值标杆,被广大消费者接受。作为杭州打造的首个科技住宅项目——朗诗国际街区,约21万平方米的科技住宅,参照欧洲发达国家居住标准,运用十大建筑科技系统,实现恒温、恒湿、恒氧的极致舒适室内空间,室内温度恒定保持在20-26℃,湿度常年维持在30-70%,24小时持续置换新风。 2009年10月,朗诗国际街区收官之作——左岸壹号1期、2期开盘即被抢购一空,最后60席江景科技大宅——左岸壹号3期也已于日前推出。2009年下半年,朗诗地产在南京、苏州、上海、杭州土地市场频频出手,在杭州土地市场上竞得良渚两块低密度住宅用地后,12月1日又在拱墅区竞得田园地块。朗诗地产在杭州频频拿地,也意味着高品质的舒适、健康的绿色科技住宅将离懂得享受的杭州人、浙江人越来越近。 |

| 作者: 编辑:袁芳 |